【貝類を用いた単細胞藻類除去装置の開発】

1.ECO浄化システムについて

ECO浄化システムとは、淡水マキガイの主としてヒメタニシを担体とする水中浮遊物除去装置である。

1995年(H7)に着手し、1998年(H10)に特許を出願した(特開2000-84586)。

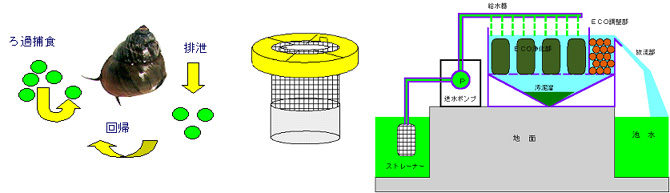

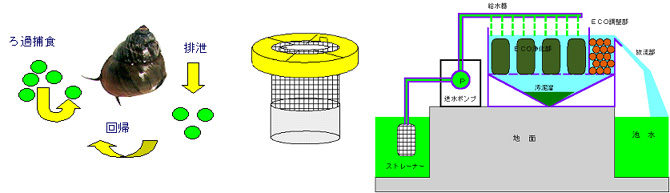

原理はいたって単純で、マキガイが濾過捕食した単細胞藻類のフンを容器でトラップするものである。

問題はマキガイがフンとして排泄する懸濁物の塊はほとんどが未消化であり、刺激を与えられると崩れて

もとの懸濁物に戻っていくことにある。従って、排泄されたフンが回帰しないように構造を工夫する必要

がある。そのように工夫を施した水処理機が『ECO浄化システム』である。

図1-1 マキガイとECO浄化システムの原理

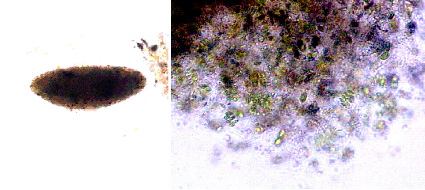

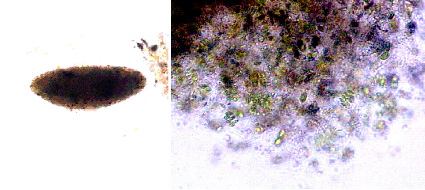

図1-2 ヒメタニシのフン(左)とその拡大(右)

2.発想の原点

以前、私が学生であった頃、三重県的矢湾の赤潮調査を行っていた際、地元のカキ養殖業者が私に言っ

ていた言葉がある。「赤潮がカキのイカダを通過すると潮が透明になるんさ」この話しはまさしく、プラン

クトン捕食生物としてのカキが植物プランクトンを捕食(処理)していることに他ならない。このメカニ

ズムが、9年ほど前に新技術開発を開始した時の開発テーマとなった。

プランクトン除去の古典的かつ単純な方法に、物理濾過による回収方式が挙げられる。この方法は、生

物体を回収することで同時に有機物や栄養塩を系外に搬出するため、物質収支論からすれば最も優れた方

法であると言える。しかしながら現実的問題として、ストレーナーのめづまりやこれに伴うメンテナンス

の手間、ハイランニングコスト等が挙げられ、なかなか普及できないようである。要するに、めづまりが

なく、メンテナンスが容易でかつローランニングコストの回収機が開発されればよいのである。生物によ

る濾過。物理濾過に対比して考えれば、捕食とは生物の持つ粘膜と細胞の漸動運動が織りなす生物濾過作

用であり、更に言えば、濾過副産物は糞としてコンポスト化されて体外に放出される作用である。この能

力を人為的に制御できれば、夢の濾過機ができあがることになる。これが開発最終形となった『ECO浄

化システム』の根本原理である。

3.生物のスクリーニング

開発対象は湖沼(淡水域)と定めていたため、浄化担体はおのずと淡水生物となった。担体決定条件は、

①担体は植物プランクトン捕食者であること(給餌不要の観点から)、②可能であれば卵胎生であること

(封じ込めの観点から)、③わが国でポピュラーな生物であること、④冬季に死滅しないこと、である。

供試貝類は単細胞藻類捕食能力を有することを前提条件として、マキガイ10種、ニマイガイ3種の計13種

を入手した。文献調査および飼育実験を実施した結果、上の条件すべてを満足する生物はヒメタニシである

ことが判明した。

ヒメタニシは水中に懸濁する物質を直接摂食して、糞に固める能力と体表から粘液を分泌し、これで懸濁

物を凝集する性質を持っている。観察によればプランクトン除去能力の大半は糞に固める能力で、この能力

は供試生物中最も大きい。しかしながらヒメタニシの行動は気まぐれであり、常に活動している訳ではない。

実験の結果ヒメタニシは直径2μmの微細緑藻から直径50μmの渦鞭毛藻類をろ過摂食可能で、結果として

500μm程度のラグビーボール状の糞を放出する。

表3-1 供試貝類の性質

4.浄化能力試験

ヒメタニシの単細胞藻類捕食能力を定量把握する目的で人工環境下におけるクロロフィルa処理(捕食)

速度を求めた。

(1)供試藻類の分離培養

研究所内の試験用水槽に発生している藻類をピペット法により分離し、Scenedesmus属、Chlorella属他の

8株を分離し、単一種藻類培養系を構築した。ヒメタニシの捕食試験にはScenedesmus sp.株、Chlorella sp.

株を使用した。

(2)感受性試験

ヒメタニシの気まぐれ行動の一部の原因を把握する目的で数種類の藻類用人工培地を調製し、これと市販

の植物用液肥等を希釈してヒメタニシの行動を観察した。その結果、市販の植物用液肥ではヒメタニシが閉

殻する頻度が高く、塩類組成の比較の結果、ヒメタニシはアンモニウムイオンに感受性が高いことが判明した。

ヒメタニシの捕食試験に用いる藻類培地にはアンモニウムを添加しない組成の培地を調製した。

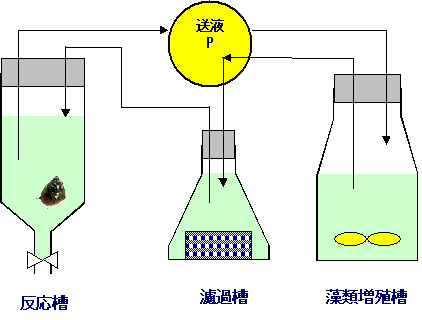

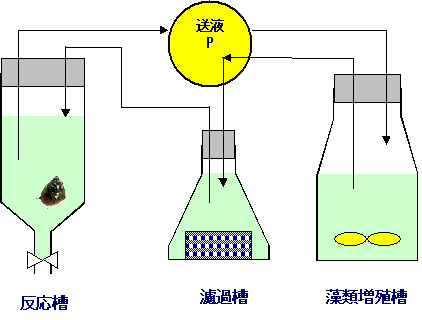

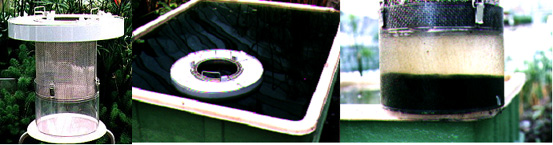

(3)試験装置

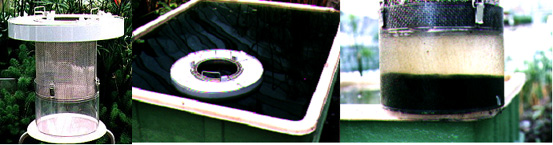

試験装置の概要を図4-1に示した。藻類増殖槽には人工培地と分離した藻類が増殖しており、現存量を維

持するために4,000luxの光照射、攪拌、通気した。増殖した藻類はクロロフィルaで100〜400μg/ιを維持す

るよう努めた。

増殖槽の藻類は送液ポンプにより10cc/min程度の速度で濾過槽に送り、ここで繊維活性炭処理した。濾過槽

の藻類液は圧力によって反応槽に送られる。

反応槽には1g前後のヒメタニシ1個体が収容されており、藻類を盛んに濾過捕食する。捕食された藻類は

フンとして排泄されるが、自重によって速やかに沈降して最下部に堆積する。堆積したフンはほとんど未消化

の状態で、振動などの刺激を連続して与えると分解する。このため一定時間ごとにフンを回収し、蒸留水洗浄

してクロロフィルaの分析に供した。

図4-1 ヒメタニシのクロロフィル浄化能力試験装置模式

(4)試験結果の整理

試験は再現性を求めるために、それぞれに3試験以上行った。試験区の組み合わせは、温度とクロロフィル

a濃度であるが、興味あることにヒメタニシの藻類捕食速度は温度には大きく依存するが、クロロフィルa濃

度にはほとんど依存しない結果となった。これはクロロフィルaが50〜400μg/ι程度の範囲のことであるが、

後の考察によってこの原因はヒメタニシの呼吸量(換水量)と深く係るものと理解された。

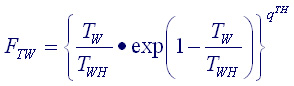

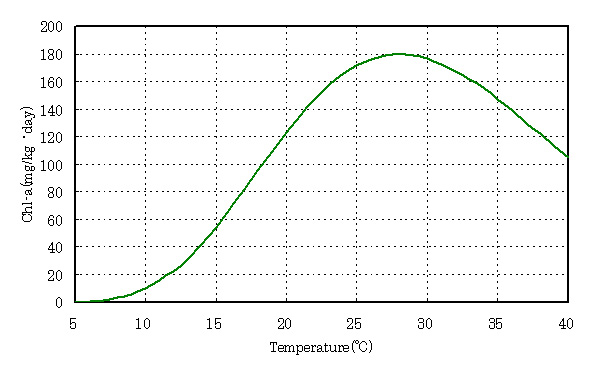

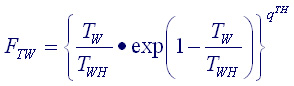

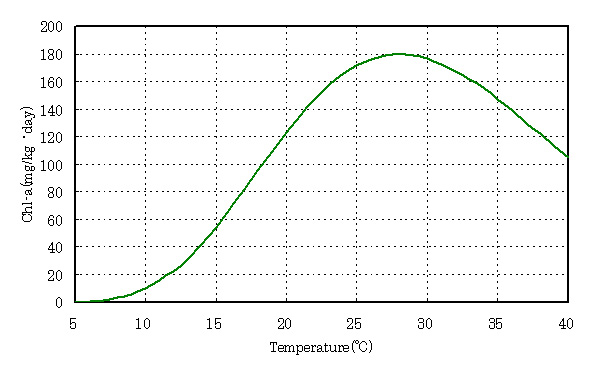

クロロフィルaを指標としたヒメタニシの藻類捕食速度を単位時間、単位重量に換算した結果、10℃で

10μg/g・day、20℃で120μg/g・day、30℃で180μg/g・dayとなった。この関係は下の式で回帰でき、温度関数

FTWに最大捕食速度(180μg/g・day)を乗じたものが温度と処理速度の関係になる。

FTW:クロロフィルa捕食反応温度関数

TW :環境水温(℃)・・・5〜40℃

TWH:最適水温(℃)・・・28℃

qTW:温度反応指数 ・・・7.5

図4-2 クロロフィルa処理能力と温度の関係

5.実証試験

(1)小規模試験

ヒメタニシ1gが処理できる植物プランクトンの量をクロロフィルaで表すと、120μg/day(20℃)となる。

このことは、1gのタニシ1個が120μgのクロロフィルaを1日で処理する能力を有していることを意味し、

比較的濃厚な植物プランクトンの池水1ιを1日で透明にできることを意味している。この能力は、生物工学

的に測定した値であり、タニシにとって劣悪な環境や、植物プランクトンが発生していない環境でなければほ

ぼこれに類似した能力で活動するはずである。そこで、水量1m3の容量を持つFRP水槽に植物プランクトンを濃

厚に発生させ、これに1kgのヒメタニシを収容可能な装置(ECO浄化システム)を投入して小規模実証試験を実

施した。試験の条件は以下の通りである。

試験温度:18〜23℃(平均20℃前後)

試験水量:1,000ι

初期濃度:クロロフィルaで約800μg/ι

投 入 量:ヒメタニシ1,000g

攪拌条件:水中ポンプによる緩攪拌

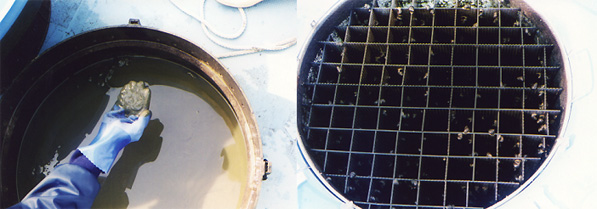

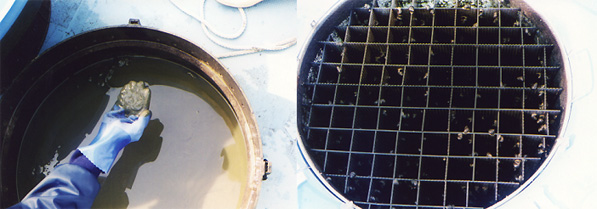

試験開始3日後には明らかに水槽内の植物プランクトンは希薄になり、5日後にはかなり透明化した。

7日後には完全に透明となったため試験を終了した。装置のフン受けにはフンとなった植物プランクトンが堆積

していた。この量は容積にして2ιであり、800μg/ι×1000ι分以上の植物プランクトンがフンとして固まって

いることを意味している。従って、2ιのフンにはクロロフィルaにして約800mgの植物プランクトンが含まれて

いることになる(1週間でしめ固められた量)。

写真5-1 小規模実証試験風景と回収フン

(2)現地試験

現地試験は平成12年 8月9日〜平成12年11月9日の間に長良川船頭平の建設省・水資源開発公団の船溜まり

で実施した。使用した装置はECO-F-20kタイプで、ソーラー曝気装置を組み込み、これにヒメタニシ7kgを投入

して開始した。長良川は1級河川であり、窒素にして1mg/ι程度の汚染度で、algal grows potentialより予想

される最大生産力はクロロフィルaで100μg/ι程度である。

メンテナンスおよび観察は東洋建設株式会社が担当し、1週間に1回の頻度で汚泥溜めのフンを除去した。

東洋建設株式会社の話では、夏季には1週間で汚泥溜めに夕ニシのフンがあふれた(40ι)とのことである。

期間中の平均的汚泥(フン)発生量は20ι/週程度である。これまでの経験上、一週間程度で堆積圧縮される汚泥

(フン)はヨーグルト程度のしまりで、汚泥2ι中のクロロフィルaは800mg程度である。これから単純に割り出

した除去量は8000mg・ch1-a/weekであり、ヒメ夕ニシ10kgに換算した1日当たりの植物プランクトン量はクロロフ

ィルaにして1.6gと求められる。この能カは、本来のECO浄化システムの能力である1.2g/day・10kg(20℃)と合致

している。

写真5-2 使用装置(左)と設置状況(右)

写真5-3 堆積汚泥(左)と付着板に付着するタニシ(右)

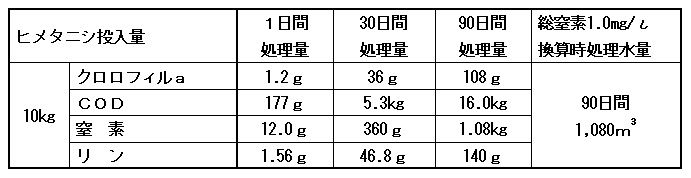

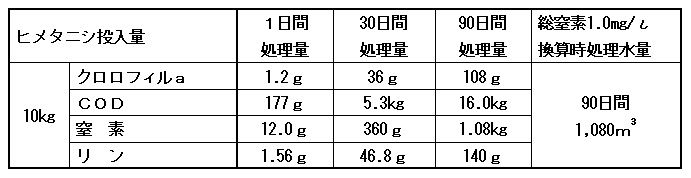

(3)実証試験の考察

以上の通り、ヒメタニシによる植物プランクトン除去能力は現場においても再現性があることが認められたが、

一般の人はこれが何を意味するのかが充分理解できないものと思われる。長良川現地での平均植物プランクトン

除去量を120mg/kg・dayとし、更にタニシ投入量を10kgとした時の期間水質浄化量を以下にまとめた。仮に平均ク

ロロフィルaが50μg/ιであった場合、別の処理機による完全除去処理水量は2,160 m3に匹敵し、窒素が1.0mg/ι

であった場合でも、1,080 m3の完全処理量に匹敵する。また、植物によって1.08kgの窒素を除去した場合の刈り取

り植物量は540kg以上(2gN/kgwet)となる。

表5-1 クロロフィルaから換算した水質浄化能

※ 宗宮(1981)の換算係数 :CODmg/クロロフィルaμg=0.148

:窒素mg/クロロフィルaμg=0.01:リンmg/クロロフィルaμg=0.0013

6.残された課題

以上、生物工学研が開発した貝類を用いた単細胞藻類除去装置(ECO浄化システム)について簡単に説明したが、

本格的実用化に向けての幾つかの課題がある。中でも大きな問題が酸素供給である。現行のシステムはAC電源を必

要としない方向で開発が進められたが、このために生物の収容能力はかなり低く設定せざるを得ない。ソーラー曝

気システムも試みたが、安定した酸素供給の実現にはそれなりのコストを要する。一旦、開発コンセプトを変更し、

施設型の小型システムを開発し、これをもとに再度の開発に望むことも必要かと考えている。

【お問合せ】

|

お問合せページへ |

|

|

|

|